+4°C, qu’est-ce que cela veut dire concrètement ?

Partager la page

Villes / Analogues climatiques prenant en compte plusieurs paramètres : température moyenne, température minimale de janvier, température maximale de juillet, précipitations annuelles.

Lille aura le climat de Bilbao

Paris aura le climat de Montpellier

Brest aura le climat de Vigo (Espagne)

Lyon aura le climat de Rome

Toulouse aura le climat de Valence

Marseille aura le climat de Séville

En 2023, l'augmentation de la température moyenne annuelle en France hexagonale est de + 1,7 °C par rapport aux années 1850-1900

En 2050, l'augmentation prévue est de + 2,7°C.

La trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique se fonde sur un réchauffement exprimé sous la forme d’une moyenne pour la France hexagonale. Mais cette moyenne cache des disparités géographiques et saisonnières. Pour déterminer les impacts auxquels les territoires devront se préparer, il convient donc d’avoir une vision fine du climat local pour les différents niveaux de la trajectoire de réchauffement de référence. Pour ce faire, Météo-France a réalisé des projections climatiques locales, avec un maillage du territoire hexagonal de 8 x 8 km. Des travaux sont en cours pour couvrir le territoire ultra-marin de telles projections climatiques.

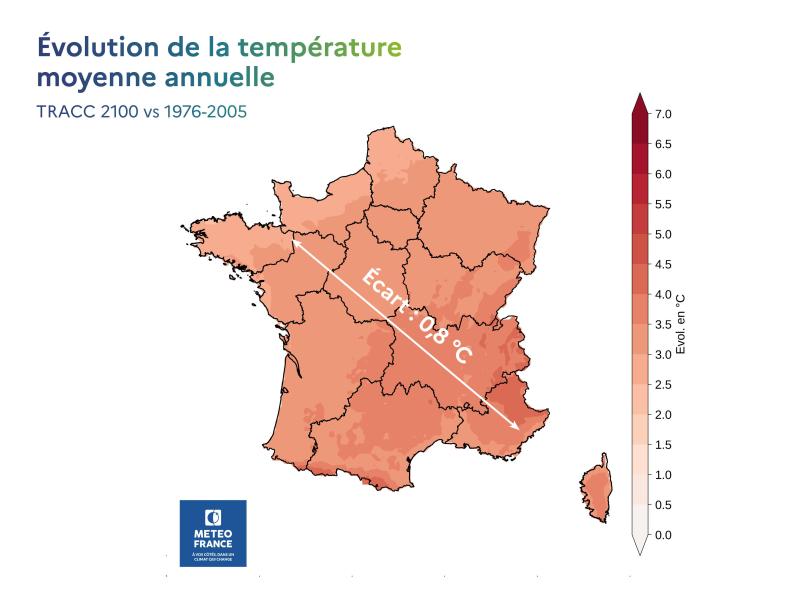

D’ici la fin du siècle, la hausse des températures moyennes ne sera pas identique d’un territoire à un autre. Un écart de 0,8°C est ainsi projeté entre la Normandie et la région Sud à horizon 2100. Le réchauffement sera également plus marqué dans les zones de montagne et les zones urbaines (effet d’îlot de chaleur urbain). Dans les régions d’outre-mer, l’influence océanique atténuera légèrement le réchauffement moyen.

Carte de France hexagonale illustrant l'évolution de la température moyenne annuelle en TRACC 2100 par rapport à la période 1976-2005.

Une flèche entre la Normandie et la région Sud illustre un écart projeté de 0,8°C à horizon 2100.

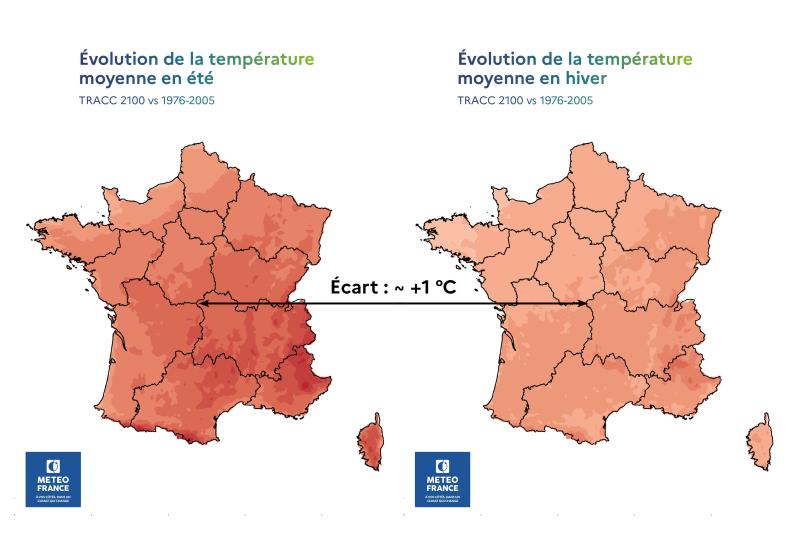

Ce réchauffement sera par ailleurs encore plus intense en été, avec environ 1°C de plus qu’en hiver d’ici 2100.

2 cartes illustrant l’écart entre le réchauffement en été et en hiver en TRACC 2100 par rapport à la période 1976-2005.

La carte de France hexagonale de gauche traduit le réchauffement été TRACC2100 vs 1976-2005.

La carte de France hexagonale de droite traduit le réchauffement hiver TRACC2100 vs 1976-2005.

Une flèche horizontale entre les 2 cartes signale un écart d’environ +1 °C.

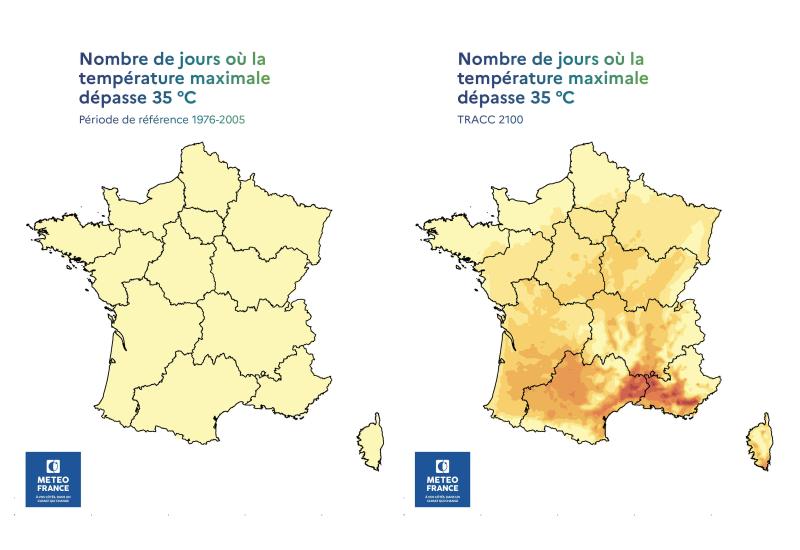

A cet horizon, le nombre de jours de vagues de chaleur sera en forte hausse sur tout le territoire. Cette évolution sera exacerbée dans les régions actuellement les plus chaudes, notamment l’arc méditerranée, le couloir rhodanien et la vallée de la Garonne.

2 cartes de la France hexagonale illustrent le nombre de jours où la température maximale dépasse 35°C.

La carte de gauche a pour référence 1976-2005.

La carte de droite est à horizon TRACC 2100.

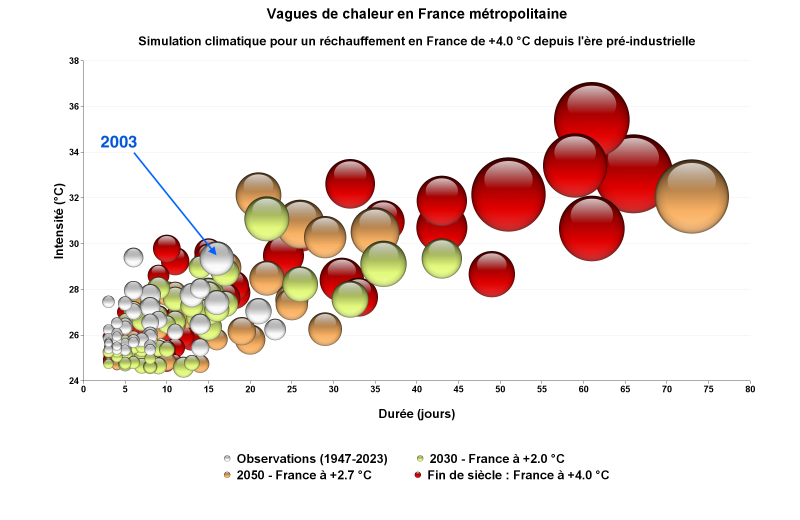

Sur ces régions, les vagues de chaleurs pourront s’étaler sur des périodes supérieures à un ou deux mois en été d’ici la fin du siècle.

Episodes de vagues de chaleur en France métropolitaine

La taille des bulles indique la sévérité de la vague de chaleur : elle est proportionnelle à la chaleur cumulée pendant l’épisode.

Sphères blanches : observations (1947-2023)

Sphères jaunes : 2030 - France à +2 °C

Sphères oranges : 2050 – France à +2.7 °C

Sphères rouges : Fin de siècle – France à +4.0 °C

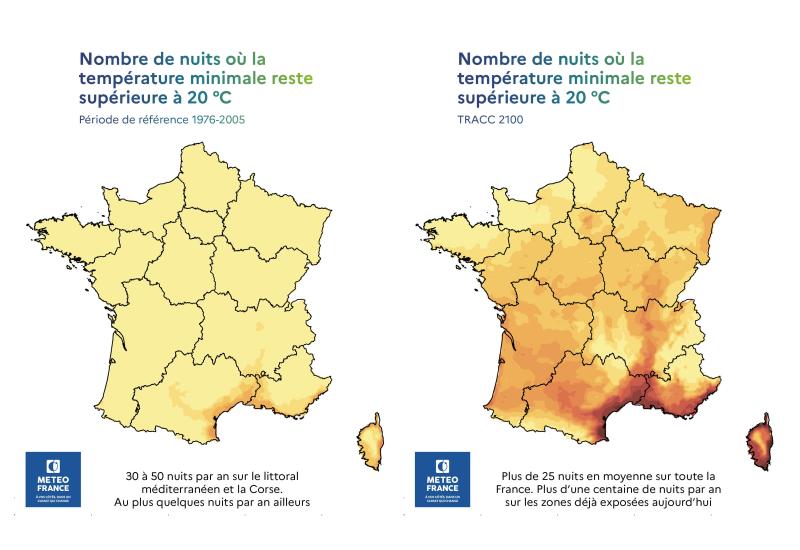

L’ensemble du territoire sera concerné par l’augmentation sensible du nombre de nuits dites tropicales, c’est-à-dire les nuits où la température ne descend pas sous les 20°C. Seules les zones de montagne, la Bretagne et le littoral de la Manche resteront quasi épargnés tandis que ces nuits tropicales pourront survenir 40 à 50 nuits par an dans la moitié Nord (autant que le maximum du littoral méditerranéen aujourd’hui), et plus d’une centaine de nuits par an sur les zones les plus exposées, pourtour méditerranéen notamment, d’ici 2100.

2 cartes de France hexagonale illustrent le nombre de nuits où la température minimale reste supérieure à 20 °C.

La carte de gauche correspond au nombre de nuits où la température minimale reste supérieure à 20 °C, période de référence 1976-2005.

Le texte en dessous indique :

30 à 50 nuits par an sur le littoral méditerranéen et la Corse.

Au plus quelques nuits par an ailleurs.

La carte de droite correspond au nombre de nuits où la température minimale reste supérieure à 20 °C, TRACC 2100.

Le texte en dessous indique :

Plus de 25 nuits en moyenne sur la France.

Plus d’une centaine de nuits par an sur les zones déjà exposées aujourd’hui.

Sans mesure d’adaptation, les bâtiments (logements, bureaux, établissements scolaires et de santé, etc.), les services et infrastructures de transport, les réseaux d’énergie, d’eau et de télécommunication seront fragilisés et risquent d’être en incapacité de fonctionner lors des longs épisodes de fortes chaleurs tandis que la distribution spatiale des espèces sera modifiée, avec même une disparition des plus vulnérables. Au niveau mondial, le risque de disparation d’espèces serait ainsi dix fois plus élevé en 2100 qu’en 2030.

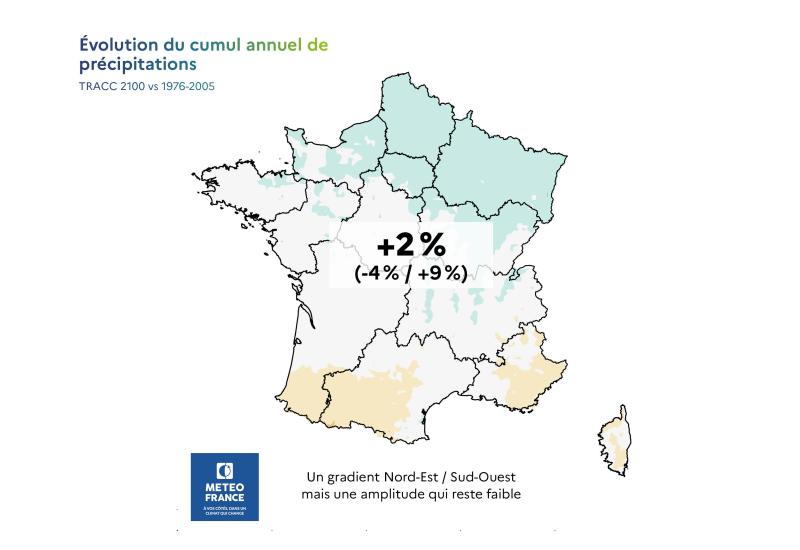

S’agissant du cumul annuel des précipitations, une légère baisse sur la moitié Sud accentuée aux abords des Pyrénées et une légère hausse sur la moitié Nord, notamment vers les frontières Nord-Est, sont attendues d’ici la fin du siècle. L’incertitude reste cependant forte sur le signe de l’évolution du cumul annuel (baisse ou hausse du cumul).

Carte de France hexagonale illustrant l’évolution des précipitations annuelles en 2100 par rapport à la période 1976-2005.

Au centre de la carte est indiqué +2% [-4% / +9%]

Un texte en dessous indique : un gradient Nord-Est / Sud-Ouest mais une amplitude qui reste faible.

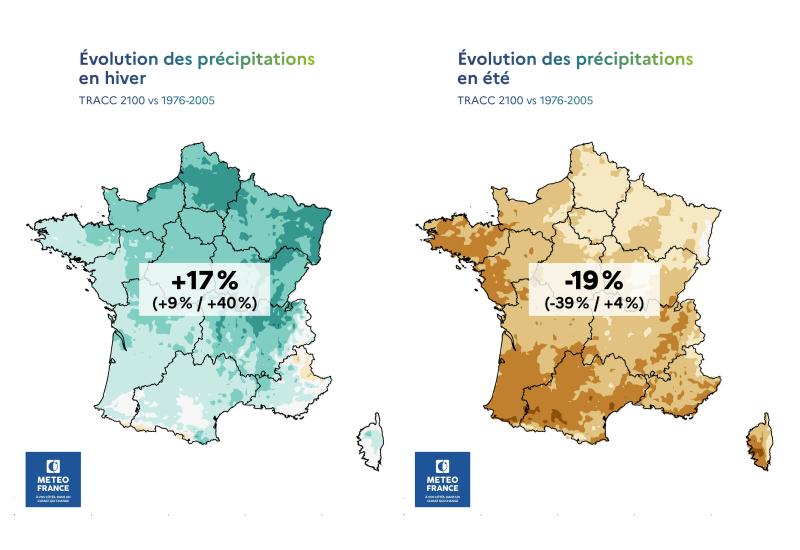

Cette quasi-stabilité du cumul annuel de précipitations cache une modification du cycle annuel plus marquée, avec une augmentation des précipitations en hiver, et une diminution des précipitations en été.

2 cartes de France hexagonale illustrent l’évolution des précipitations en hiver et en été, TRACC 2100 vs 1976-2005.

Sur la carte de gauche intitulées « Evolution des précipitations en hiver TRACC 2100 vs 1976-2005 », il est indiqué +17% [+9% / +40%].

Sur la carte de droite intitulées « Evolution des précipitations en été TRACC 2100 vs 1976-2005 », il est indiqué -19% [-39% / +4%].

Pour les îles de l’océan Indien (La Réunion et Mayotte), les projections climatiques montrent que le cycle hydrologique sera aussi modifié, avec une diminution des pluies au cœur de la saison sèche et un retard et raccourcissement de la saison des pluies. Aux Antilles, les contrastes géographiques sont marqués entre les différentes îles. On s’attend dans l’ensemble à une diminution des pluies avec un retard et un raccourcissement de la saison des pluies. Dans les territoires d'outre-mer du Pacifique, l'évolution des précipitations est incertaine à l'horizon 2100.

L’évolution attendue de la durée des épisodes de sécheresses météorologiques (absence ou faibles précipitations) sera plus forte. La moitié Sud et la façade Ouest du pays resteront les régions les plus concernées par ces évolutions, avec des épisodes secs de plus d’un mois l’été.

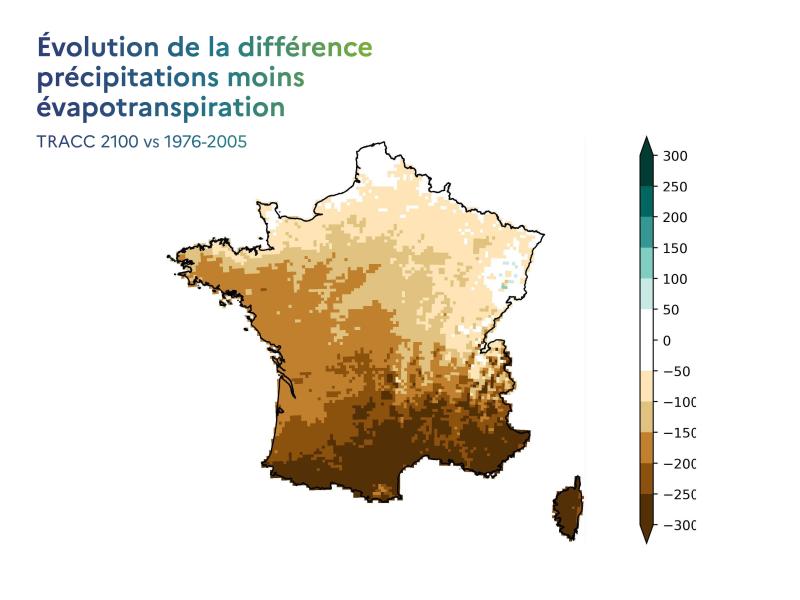

Malgré la relative stabilité des précipitations attendues, la hausse de l’évapotranspiration due à l’augmentation de la température contribuera à une baisse générale de l'eau disponible.

Carte de France hexagonale illustrant l'évolution de la différence précipitations moins évapotranspiration , TRACC 2100 vs 1976-2005.

La carte est intitulée « Evolution de la différence précipitations moins évapotranspiration TRACC 2100 vs 1976-2005 ».

Les sécheresses agricoles et hydrologiques deviendront de ce fait extrêmement préoccupantes, avec des conséquences très importantes sur l’agriculture, la forêt et la biodiversité, en l’absence d’adaptation.

Le stock de neige faiblira drastiquement au printemps dans les Pyrénées comme dans les Alpes, et les cours d’eau connaitront des niveaux très bas en été. Les situations de pénurie d’eau se multiplieront. La quasi-totalité des glaciers français auront disparu en 2100.

Un taux d’enneigement en baisse dans les Alpes

Infographie et texte :

- à gauche, une montagne aujourd’hui dont le somment est relativement enneigé.

Un texte en dessous indique qu’aujourd'hui, les montagnes se réchauffent deux fois plus vite que les autres écosystèmes.

Le mont Blanc a perdu plus de 2 mètres d’altitude depuis 2021.

- à droite, une montagne en 2100 dont le sommet est moins enneigé.

Un texte en dessous indique qu’en 2100, le taux d’enneigement sera divisé par 3 à 1500 mètres d’altitude dans le massif du Mont-Blanc.

A l’inverse, une augmentation de la fréquence des inondations pourrait impacter les choix d’aménagement du territoire, les capacités assurantielles, la sécurité des personnes et leur capacité à se déplacer.

La hausse du niveau des mers (65 cm en moyenne d’ici 2100 par rapport à la période 1995-2014) accélèrera le phénomène de recul du trait de côte et les submersions marines seront plus fréquentes, menaçant les infrastructures côtières (logements, infrastructures portuaires et touristiques…).